毎年ドイツはフランクフルトで開催されている、世界最大の日本映画祭「ニッポン・コネクション」。2015年の出品リストを見て、目が釘付けになってしまった作品があった。CO2(シネアストオーガニゼーション大阪)助成の長谷川億名監督作『DUAL CITY』である。

舞台は2034年、南北に分断された日本。紛争状態が続く北部で看護師として働く依子(森田亜紀)は、死んだ娘の生前情報を再生する「メモリー・クラブ」に通うことでしか癒やされない日々を送っていた。ある日、病院が襲撃され誘拐された依子は、娘が南部で「情報生命」として生きていると聞かされる。決死の覚悟で南部に足を踏み入れた依子は、国家の不正を暴こうとするハッカー集団に助けられるが、彼らの目的は北部の難民支援と「ネフェス」と呼ばれる謎の中枢組織の破壊だった――。もうあらすじだけでSF好き、感涙。

長谷川監督は2006年頃からYokna Patofa名義で実験的な映像作品を発表し、ベルリンの「CTM Festival Ghosts off the shelf」やアメリカの「Fluxus5」などの展示会に招待される。イベント「青山ノイズ」で灰野敬二や大友良英のVJとして活動したり、オーストラリアの前衛バンド「HTRK」ら国内外のアーティストのPVを多数撮影したりも。2013年度キヤノン写真新世紀では佳作も受賞と、まさにビジュアル才女である。

『DUAL CITY』は「大阪アジアン映画祭」でワールドプレミア上映後、先述した「ニッポン・コネクション」で審査員特別賞を受賞、オーストラリア最大のSF映画祭「Sci-Fi Film Festival」で日本人初出品が決定、渋谷ユーロスペースで開催される「CO2東京上映展」が控えるなど、俄然注目が集まっている先鋭的な野心作だ。

今回の取材には、プロデューサーの原智広さんも同席。SF話はもちろん、とくにこだわりのあるコラージュと声について、震災以後の日本、父性と母性、はては死生観まで、芸術に造詣が深い長谷川監督の人となりが感じられる濃厚なインタビューとなった。渋谷の夜がいつもと違って見える、サイバーな写真とともにどうぞ!(取材・文/福アニー、写真/松本亮太)

「その敵を倒したら全部が解決するみたいな敵は絶対にいないと思ったんです」

――まずは長谷川さんが実験映像から写真、長編映画へと至る一連の過程をお聞きしたいなと。視覚的なものへの興味はいつ頃芽生えたんですか?

長谷川億名(以下、長谷川):きっかけは中学生のときに弟がバスケをやってたんで、その記録用に家にベータのカメラがあったんですよ。ちょうどそのときにハーモニー・コリンの『ガンモ』をビデオで見て、冒頭の映像が凄いかっこいいと思って。あと『セブン』のイントロで、カイル・クーパーが撮った連続殺人犯がずっとノートに文字を書いてるようなオブセッシブな映像も凄い好きで。クリストファー・ドイルの『孔雀』も、彼はウォン・カーウァイの撮影監督なんですけど、いままで見たことがないような映像体験でまさに神経直撃でした。それで家のカメラで『ガンモ』の最初のところを撮って、それだけだと満たされなくて自分のノートとかを撮って、それに声を入れて、また巻き戻して上から撮って映画っぽくするみたいなことをやってて。それが最も初期の作品で、自主雑誌『INFOMENTAL』の特典DVDのなかに入ってます。でも特製だれみたいに最近もまだ継ぎ足してて、たとえばいまの声と昔の声を重ねたり、そうやってどんどん荒れていくアナログな感じが好きですね。ちなみに長谷川億名は別名、As known Asです。フォークナーの作品に出てくるヨクナパトーファって土地名から取りました。

――コラージュ的なものに興味があったんですね。

長谷川:そうですね、コラージュ好きですね。それで、このままだと自分の情熱だけで見てる人がわからないだろうなと思って、いままで作ってきたものをまとめようとし始めたのが2006年頃からだったかな。インターネットもありましたし。

――インターネットにはいつ頃から接し始めました?

長谷川:地元は栃木なんですけど家にはなくて、高校自体にはあんまり行ってなくて、でも学校にあるパソコンでハーモニー・コリンのことをずっと調べてました。CUTみたいな雑誌も凄い好きだったので手当たり次第買って、人の顔とかを切り抜いてコラージュしてましたね。ちょっと変態だったかもしれません(笑)

――いやいや(笑)ハーモニー・コリンはどういうところに一番魅かれたんですか?

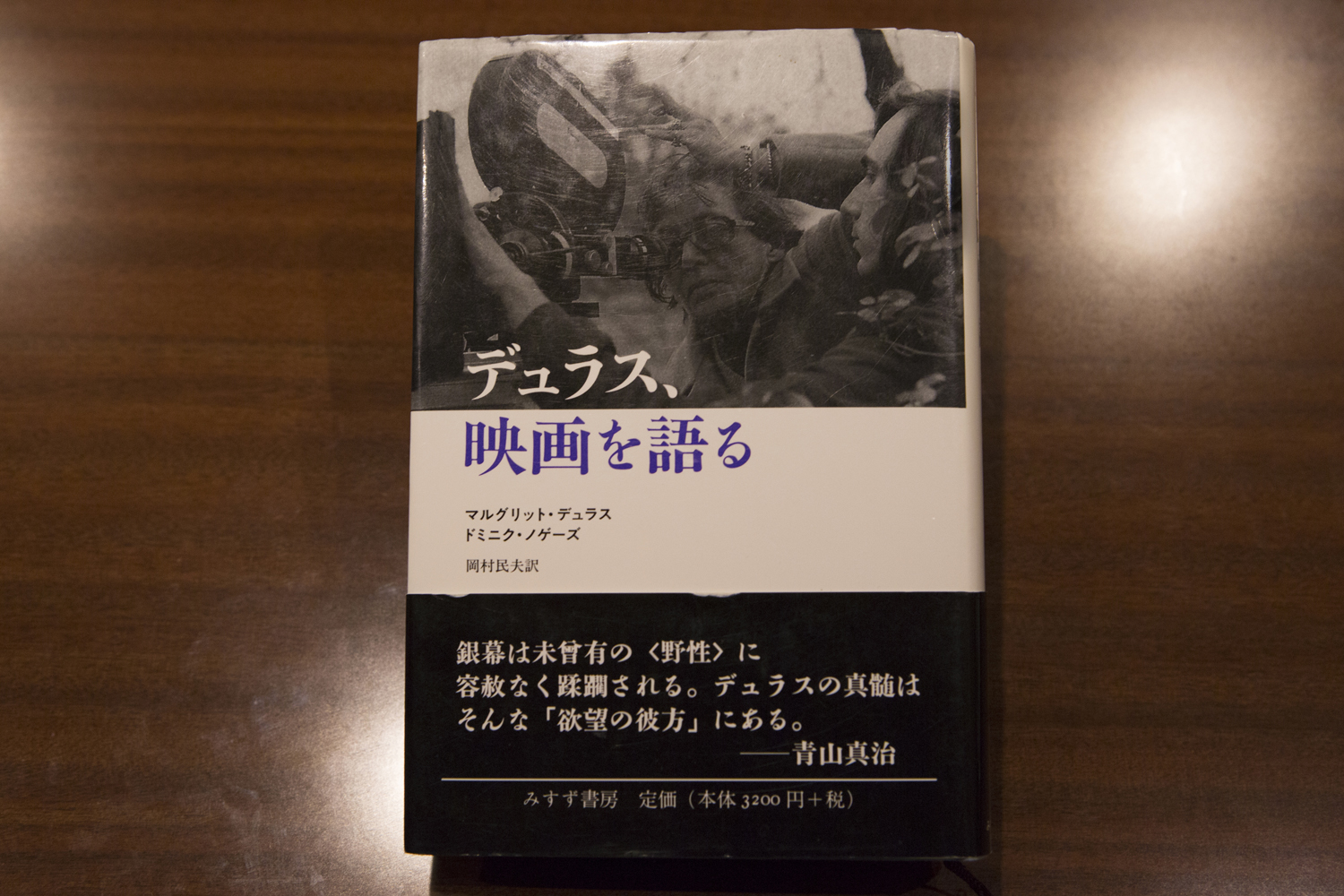

長谷川:ハーモニー自身の声なのかわからないんですけど、独白が入るところですかね。舞台がアメリカだから状況が違うというのもあるかもしれないです。その距離感を見て、自分の心の声のような詩的なものを感じたというか。それがハタチの頃に出会ったマルグリット・デュラスの『インディア・ソング』に繋がっていくんです。昔はゴダールが好きで、彼がデュラスのことを一番尊敬してるってところから知ったんですけど、声と映像のあり方に凄い衝撃を受けました。映画が生まれたときはまだいろんな可能性があったと思うんです。でもお芝居を撮るようになって物語ができて、それが映画って思われるようになっていろんな決まりきったパターンができてきたと思うんですけど、その一番最初に戻るような映画を撮ってて、いわゆる実験的じゃない、本質的な実験性を感じます。

――もともとは小説家ですよね。

長谷川:そうです。私が感じるのは、記憶も含めた映像というものの凄さをわかってて、それを映そうとするとき、カメラさえも内部から破壊するような衝撃力を持っているというか。これ以上明るくするともうなにも写らないってときでも「もっと光を」って。デュラスのことをミシェル・フーコーは本質的に盲目な人で触覚によって見ているって言ってるんですけど、まるでこれまで映像を見たことのない人や人以外の存在の、心の目に映るものを見ているようなんです。『インディア・ソング』とまったく同じサウンドトラックで、ただ廃墟を撮ってるだけの『ヴェネツィア時代の彼女の名前』という作品があるんですけど、人がしゃべってるんだけど人がいないんですよ。そういったことは普段、映画に映ることも、人が見ることもない。世界自体が、ずっと昔にそこに人や出来事があったことを思い出しているような映像なんです。

原智広(以下、原):人為的なものがなんにもないものっていうのをデュラスは一番求めてる。だからカメラマンでも人為的なものがあったりすると凄い違和感があるんですよ。人じゃないものが目指してるもの撮りたい、そのビジョンを撮りたいってのが一番なんじゃないかな。

長谷川:そう。学校もそうだしってところから始まって、いまは映画というものにも回収されるのが嫌ってところはあるかもしれません。

(ここでカメラマンの松本さんがフィルム交換しているのを見て)

長谷川:高くなりましたよねえ。フィルムを使ってる人を見ると凄い嬉しいんですよ。交換しちゃう。コダックですか、私はフジです(笑)

――さっそくですが最新作の『DUAL CITY』、ドイツ・フランクフルトでの日本映画祭「ニッポン・コネクション」審査員特別賞受賞を経て、オーストラリア最大のSF映画祭「Sci-Fi Film Festival」と渋谷ユーロスペースでの「CO2東京上映展」が控えていますね。それに向けて台詞、CG、音を刷新したそうで。

長谷川:はい。前のバージョンの『DUAL CITY』はすべてが物語という意味に回収されているのが不満で、苛立ちもあって。いまのバージョンはCGで別の世界の存在を垣間見せることで、内部から映画を壊すことができて嬉しかった。情報生命(人が死んだあとそこから記憶を抜き出して保てる仕組み)っていうコンセプトが前のバージョンだとどうやって描写すればいいかわからなくてはっきり言えてなかったんですけど、それがいっぱい溜まったらどうなるのかってことがちょっとだけだけどできたから。ただそれは、方法論的には昔のサイバーパンク、たとえば『ニューロマンサー』とかのビジュアルを踏襲しました。でも私はちょっと進めたと思ってる。

――具体的にどう表現できたから、ちょっとは進めたと手ごたえを感じたのでしょうか?

長谷川:さっきのコラージュの話に繋がってくるんですけど…安易に物質っていかないで、自分の時代を通り抜けて、その上で、世界の豊かさを入れられたからだと思います。とても個人的な感想なのかもしれません。つい先日、自分やトム(編注:原さん)やCGの守屋くんと国会図書館に行くことがあって。ちょうどそのときにデモがあったので、いろんな人のなかを通り抜けてその熱気や臭いを吸い込みつつ…よくなるにはどうすればいいか、もっと考えなきゃって思いました。その体験は結構重要で、新バージョンではかなり活かしたつもりです。

――先ほどおっしゃった人の気配を感じさせたくないという物質性(マテリアル)と、デモの横を通り抜けたときの身体性(フィジカル)ってどういう風に繋がっていったんですかね?

長谷川:人の気配を感じさせたくないというのは、究極のところ、この世界はどうなってるのっていうのに興味があるからだと思います。それは物質性というより不可視性への憧れで、人間でない存在として世界を見てみたいという気持ちです。一方でコラージュなどの物質性へのフェティシズムと身体性は、自分の中ではあんまり矛盾していなくて、からだがあって人間であるからわかる、世界の豊かさと繋がっています。

――なるほど。『DUAL CITY』はひんやりとしたディストピア的な感じではなく、もっとフィジカルでポジティブでスペクタクルなSFだと思いました。それは意図したところでもありますか?

長谷川:結構意図的にやりましたね。ただ、自分が理想としてるところをエンディングに置いたんですけど、前のバージョンだとそこまでが繋がってないなって思っちゃって。見てる人は登場人物の匂いや汗を感じられないし体験としてそんなに衝撃を受けないんじゃないかと。でも今回のバーションはそこが貫通したからよかったです。そしてもっとゴテゴテさせちゃいました。映画自体が生きものみたいにしたかった。

――おお、ではそれは見てのお楽しみということで。序盤からハラハラドキドキの展開で、クライマックスに向けてさらにドンパチするかなと思ったんですが、記憶や思索の川辺のほうに行きましたね。

長谷川:ドンパチは絶対やりたくなかった。主人公の依子とアユミが敵になって戦えばいい、その葛藤がないと映画は収まらないみたいな話も出てたんですけど、そんなこと絶対やりたくないと思って。

――それか人類の記憶情報を蓄積しているという謎の中枢組織・ネフェスのようなもっと巨大ななにかと…

長谷川:そういうのもやりたくなかった。というのも、その敵を倒したら全部が解決するみたいな敵は絶対にいないと思ったんですよ。だからそこは絶対に死守しようと思って(笑)

――「ニッポン・コネクション」という海外の映画祭に参加してみていかがでしたか?みなさんどういうところに反応してくれたんでしょう?

長谷川:宗教の違いを一番感じたかもしれないです。十字架がある場所で子供が遊んでるシーンがあるんですけど、ヨーロッパでは遊ばないよみたいなこと言われたり、ドイツだから政治的な話がくるかなと思ったけど意外とこなかったり。あと心に残ったのは、日本の映画祭だからかみんな日本人が大好きっていう。なにがそんなに魅力的なのかなって思うほどでしたね。

――他の作品もこじんまりしたものではなくて、野心的・先鋭的な作品が多かったそうで。

長谷川:そう。多分、キュレーターの森宗厚子さんの趣味なんじゃないかな(笑)その方の選んだ映画で五十嵐耕平監督の『息を殺して』と、私の『DUAL CITY』の前作の『イリュミナシオン』は、戦争が始まりそうな近未来っていう設定がまったく同じなんですよ。あとから知ったのは、五十嵐監督は藝大なんですけど、「戦時下の日常を描く」って課題があったらしくて。私の発想のもとは、実を言っちゃうとインターネットなんです。ジョン・タイターっていうタイムトラベラーがインターネット上に現れて、彼によると日本はもうだめだって…東日本大震災のずっと前に。それが凄くリアリティがあっておもしろくて、凄い未来じゃなくてちょっと未来のこと、どう生きていくかみたいなことを考えるきっかけになったんですよね。死を考えることによって生を考えるみたいな。それで無理やりSFを撮ろうと思って、2014年に『イリュミナシオン』を撮ったんですよ。