「なにがほんとの情報なのかインターネットですらわからない。なにがなんだかわからないみたいな感じを映画で出したかった」

――もともと『イリュミナシオン』も『DUAL CITY』も、『日本零年』という構想が出発点だったとか?

長谷川:そうなんです。『イリュミナシオン』の最後、ずっと聞いてると女の声が入ってるんですよ。そこで依子が出てくるんです。彼女は一部の『イリュミナシオン』を撮った時点で私のなかにいて、二部の『DUAL CITY』の主人公になるっていうのは決まってましたね。だいぶ設定は変わったんですけど。『日本零年』っていう映画はもっと規模が大きくて…

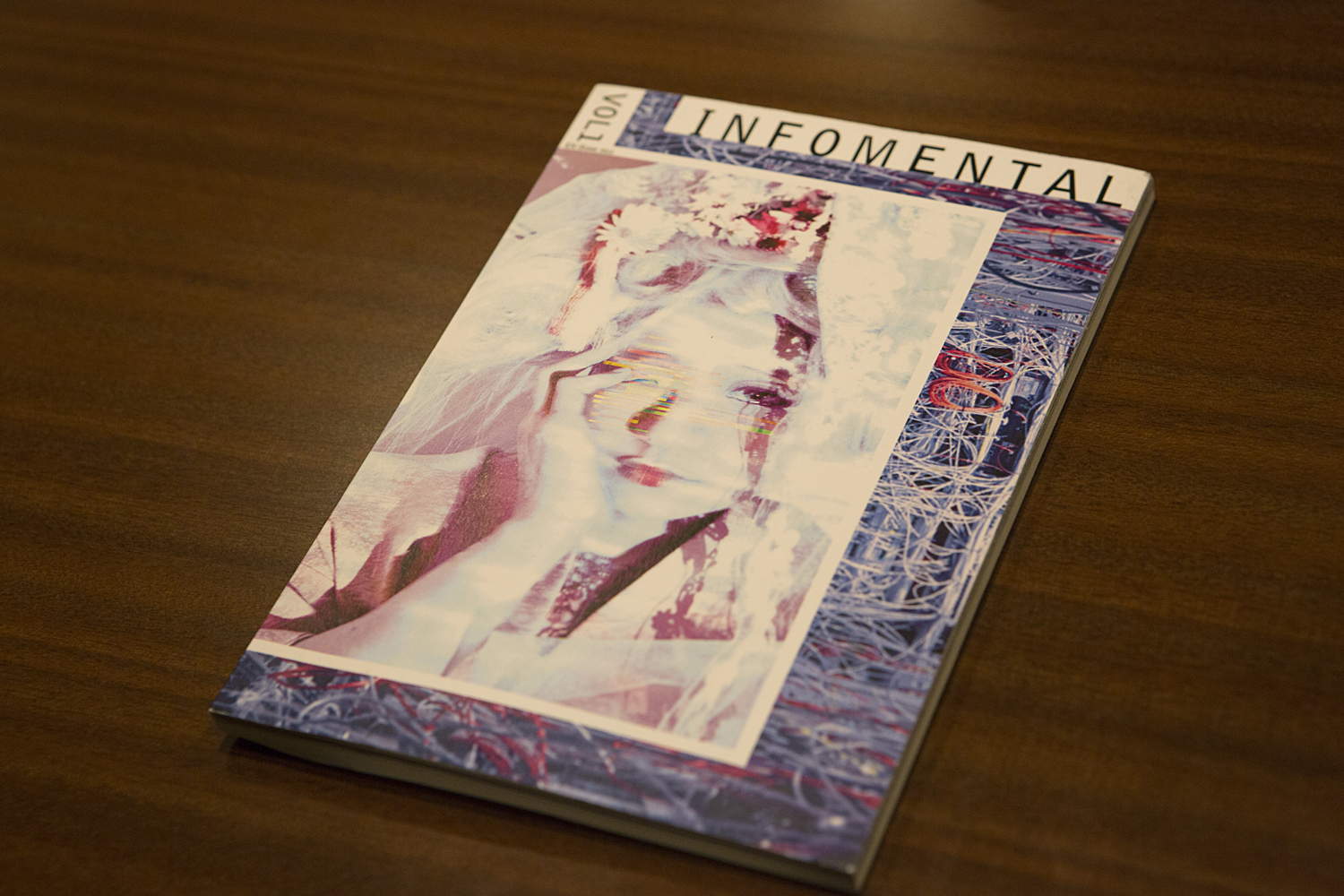

原:『日本零年』はもともと一部で撮りたかったんですけど、予算が2000万円くらいかかるって言われちゃって、これは無理かなとなかばあきらめてたところに三部にわけるのはどうかってことで。それで自主雑誌『INFOMENTAL』を作ったあとに年表を書いて、Evernoteっていうネット上のワークスペースでアイデアを出し合って、世界観を高めていったって作業がまずありましたね。ある意味この雑誌が出発点で、そこから映画に発展していったところはあるよね。

――いま長谷川さんの手元にある雑誌ですね。『INFOMENTAL』はINFORMATION+MENTALという意味?

長谷川:そうです。1号を作ったのは2012年ですね。情報過多に対する違和感や反抗心があって、凄い無謀なんですけど、テーマは「高情報化社会に反抗する」。イメージフォーラム映画祭で知ってFacebookで友達になったバリー・ドゥペにインタビューしたり。普通のCGってバグってるところをあまり見せないと思うんですけど、この人はそういう裏舞台も見せてて、それが逆にCGにも生命があるって感じさせるというか。昔のパソコンとソフトウェアを使って、とにかくローファイなんですよ。物語は人間の女性じゃなくてCGの女性の話で、CGの新しい生命みたいなものを感じて。

――わあ、この絵も凄い。

長谷川:ティアンジャ・シャオはFacebookで友達になった中国人で、自分のヌードをモチーフに写真を撮ったり絵を描いたりしてる女の子なんですけど、エロティックですよね。あるときSkypeで話したあとに彼女の住所を知ってたのでGoogle Mapで調べて俯瞰的に見てみたら、あたり一面工場と緑の集合住宅に住んでて、愚痴ってる話の内容とも風景は完全に一致していて、知っていたはずなのに、全然違う衝撃を受けました。こんな形で人を見つめるということがあるんだなあって。当たり前だけどGoogle Mapの中には大勢の人たちが住んでる場所があって、でも、それを拡大していっても目の前にいた人と繋がる確信が全然持てない。自分はなにを見てるのか、よくわからなくなった。中国政府がしているネット制限のことなどニュースで聞く話と、プライベートな会話の中で繋がるのも不思議だった。

――うんうん。

長谷川:あ、私の絵はすっごい下手ですけど、あとは全部インターネットから拾った画像なんですよ。

原:雑誌のコンセプトはインターネットから全部拾ってきて構成するみたいな。文章も八割くらいWikipediaから引用して書くっていうのをやった。エロティックな広告とかに凄い抵抗感があって、そういう汚い素材からいかに芸術を作れるかみたいな…インターネットをモノにしたかったんですよね。

――現代のレディメイドみたい。2号のテーマは決まってるんですか?

原:そうですね。2号は10代からずっと続いている俺の一番の関心なんですが、死の問題についてやりたくて。ジャック・ヴァシェ、ジャック・リゴー、アルチュール・クラヴァンっていう「スーサイド3人組」と呼ばれる人々がダダやシュルレアリスムの周辺にいて、それぞれ凄い破滅的な生き方をした人たちなんです。ようは思索じゃなくてスキャンダラスな行動で芸術を作っていくという。彼らには芸術をやろうという意思は全くないんだけど。そしてなぜ彼らは自殺してしまったのか、翻訳して紹介しようっていうのがいま一番やりたいことですね。興味を持ったきっかけは鈴木創士さんが生田耕作がやってた小さい雑誌の中でリゴーのことを紹介してて、それがおもしろくて。2015年中か2016年には出そうと思ってます。

長谷川:でも私はちょっと考えなきゃいけないよって思ってます。もちろん生死には興味あるんですけど、どう近づいていったらいいのかわからない。自分が近づいていい人間なのかもわからない。こっちは魅かれてるけどあっちは知ってもらいたくないかもしれないし。自死がだめってことはないと思う。哀しいことですけどね。

――本人にとっては最後の解放だったかもしれませんしね。そういえば長谷川さんは、写真の分野でもキヤノンのコンテストで佳作を取られてますよね。

長谷川:写真はデジタルカメラを持ってるときはあんまり興味なかったんですけど、フィルムカメラをもらってから魅かれて。デジタルみたいにすぐ見るんじゃなくて、一回忘れて、ちょっと時間がたってからこんなの撮ってたんだって見るのが好きかも。

――わかります。タイムラグ、大事ですよね。それで『日本零年』を一部には落とし込めないので三部作にして、設定がだいぶ変わったとのことですが、やはり現実的なラインでそうなったんでしょうか?

長谷川:でも『イリュミナシオン』も『DUAL CITY』もかなり変わっちゃったんで、三部どうしようと思って(笑)最初の構想は北海道から沖縄まで、もっとまるっと日本列島みたいな感じだったんです。土っぽい、大地っぽい…あと父親が出てきてました。そういえば「ニッポン・コネクション」の審査員のアレックス・ツァールテンさんが、最近父親がいない映画ばっかりだって言ってて。

――ああ。それこそ『DUAL CITY』は、娘を亡くしたお母さん、恋人を亡くした女スパイ、もともと感情がない女アンドロイドの話が、近未来SFの通奏低音として流れてますよね。フェミニスト的な感じは受けませんでしたが、男性/父性の不在は意図的にしたんですか?それから「女性のSF」についてもお聞きしたいです。

長谷川:いや、あとから父親がいないねって言われてびっくりしたんですけど、無意識だったんですよ。でも「女性のSF」っていうのは考えてて…いろんな層があるのでどこから話したらいいか…さっきの女性はどんどん重くなる、男性はどんどん軽くなるって話に繋がるかも。それがあっていままでひとりでやってたのかもしれないですよね。映画作ってる間はほんとに喧嘩ばっかりで。

原:あんまり現場のことは…

長谷川:うん。5回くらい事故って。映画の冒頭、病院のシーンで壊れた車が出てくるんですけど、あれ、事故ったトムの車なんですよ。雪が降ってたからめっちゃすべって。その後ろの窓ガラスを全部壊して、そこからエキストラの方にばーっと出てもらって(笑)そこまで使おうと思ったんですよね。

――凄い…どれくらいの期間、どこで撮影したんですか?

長谷川:全体で17日間で、滋賀で2週間くらい、大阪で2日、東京で1日(渋谷セブンスフロア!)ですね。でもそれでもかなりギチギチでしたね。毎日2時間くらいしか寝ないで…CO2からの助成も60万円しかもらえなかったから…

――えっ!60万円であれだけ撮れたんですか!?

長谷川:まさか(笑)あとは自分たち持ちですね。300万円くらい…だから売れないと…

――読者のみなさん、ぜひ劇場で見てくださいね。

長谷川:あと『DUAL CITY』はかなり軋轢がありました。助成してくれたCO2はフィクション至上主義なんですが私は違ったので(笑)でも一方で、古き良き映画のかたちに挑戦してみようと思ったんですよね。意識的にアクションシーンやエンターテインメントな要素を入れて。ただ、さっきも言ったように最後の敵は絶対に作りたくなかった。

――そこまでのこだわり、なにがそうさせたんですかね?

長谷川:やっぱり戦争も止められないじゃないですか。誰かが大臣や大統領を殺したら止められることでもない。地震のときも津波があったり原発が壊れたり凄い混乱してたけど、なにがコアな問題なのかわからなかった。なにかを攻撃すれば世の中は変わるんだっていう実感が自分にはなかったから。

――明確な原因や正体がわからないですよね。それが不安で恐怖だから、無理くり敵を作っているようにも思える。たとえばSNSの息苦しさや過剰なバッシングも、そういうところが要因なんじゃないのかな。

長谷川:うん。なにが起こっているか、なにがほんとの情報なのかインターネットですらわからない。なにがなんだかわからないみたいな感じを映画で出したかった。

――『DUAL CITY』はその狂騒が出てたと思います。『イリュミナシオン』はもっと演劇的でしたよね。

長谷川:そうですね。見てる人を幻視させるっていうのかな、ただ言葉で、あったことを相手の心に映像として映させるっていうのをやりたかった。お金もなかったし人もいなかったから、徹底的に見せないで撮ったんですよ。

原:『イリュミナシオン』は声に対するフェティシズムがあって、それがさっき話したデュラスの『インディア・ソング』の影響にあると思いますね。

長谷川:デュラスも、どこにいるかわからない人の声が入ってきたりして。でもそれと映像を一緒に見ることで、不思議な体験になるんですよ。ベケットの「I’ll seen」(未来形と完了形の造語)のような。そうやって間接的なものじゃなく直接的に触れてくる映画にしたかった。それから、青山(真治)監督も撃たれる瞬間は…バスジャックの映画…

――『ユリイカ』ですね。すでに撃たれたあとの男が映されてる。

長谷川:ああ、そう。決定的な瞬間を映してなくて。決定的な瞬間は映せるわけがないみたいな感じがあっていいですよね。でも『DUAL CITY』では映しちゃってますけど(笑)それは次回の課題として、見せるものと見せないものをもうちょっと考えてみようと思っています。

原:北野武はそのへんの演出めちゃめちゃうまいよね。『ソナチネ』とか。

長谷川:武、凄い大好き。ただちょっと違う風にはしたかったんですよね。物語の力もわかってたから、うねるように…

――『DUAL CITY』を作る上で、とくに参照した作品はありますか?

長谷川:とくになかったかな…基本的には手法としてハリウッド脚本術みたいなものを徹底的にやったって感じです。その物語構造にいままでのサンプリングを入れ込んだ。

――物語映画にコラージュを注入するというエキセントリックじゃなくオーセンティックな構造なんだけど、この時代にこういう風に提示してきたから逆に目新しいと思ったんですよね。

長谷川:わかります。肉体的な映画を作ろうと思ったのかな。データ的なMP3じゃなくてレコード的な、レコードでDJしてるみたいな。SFの枠組みを借りて、劣化した要素を入れ込んで…だからCGにもローファイ入れてます。10年間撮りためた実験コラージュがあるんですけど、それを全部CGの守屋くんに渡して、彼が映画に移植してくれました。新しいバージョンを見たらもっとわかりますよ。冒頭も私のコラージュで、韓国に行った時に撮った風景を入れてます。あれ凄い好きなんですよねえ。