あの頃ペニー・レインと

中学校に入っても怪獣、怪獣言っていた。周囲の男子は、とっくにギターや女の子が気になるようになっているのにだ。

さすがにヤバいんじゃないか。と思った瞬間は、中一の冬休みくらいにシンガポールから日本に一時帰国していた際に、デパートでウルトラマンのソフビ人形を買ったら店員から「プレゼント用ですか?」と聞かれたときだった。なんて答えたのだろう、思い出せない。せつない。

そして中学二年になってすぐに、音楽の授業でビートルズに出会い(曲が「オブラディオブラダ」ってのが我ながらダサい)、大変なショックを受け(そんな曲だったかな)、こうしちゃおれんと部屋の『ゴジラVSメカゴジラ』のポスターがはがされてアビーロードのポスターに変わり、周囲の誰彼構わずビートルズについて仕入れた新しい知識を披露し、あとはもう流れのなすまま。怪獣はいったん卒業し、高校に入るころには完全なロック少年になっていた。というわけで、本格的に夢中になったのは映画より先にロックであった。

高校生になって最初の一年半くらい、父親の仕事の都合で一人暮らしをしていた。なかなか珍しい境遇だったと思う。学校から歩いて3分の立地という大変恵まれた環境で、なんだか漫画のようだなんて思いつつ、当然勉強なんかするはずもなく、来る日も来る日も家で音楽を聴いていた。

文字通り学校の目の前だったので、教室の窓際の席から自分のマンション(単身赴任者が住むような、賄い付きのとこでした)が見えた。部屋は13階。わざと赤いTシャツをベランダにつるしておいて、授業中、そのTシャツが風に揺られるのをぼーーーーーっと眺めながら、好きなバンドのことなんかを考えたり、歌詞をノートに落書きしてるうちにあっという間に放課後になった。放課後は放課後でライブハウスに行くか、レコード屋に入り浸るか。どちらも自転車で行ける距離にあったのがまずかった。友達があまりおらず独りで行動することが多かったのもまずかった。中学生のときまで常に学年の上位だった成績は一気にガタ落ちした。

ベースを弾いていたので、文化祭バンドなんかもやったりした。しかし、そこはニキビ面のさえない男子高校生だったので、楽しい一方、なんだか自分にはステージにあがったりするのは合わないな……というどこか醒めた感じもあった。それはまさにその通りで、16歳にしては自分のことがちゃんと客観的に見えていたな。という気がする。

自分は、自分が聞いている音楽のようにかっこいい人間ではない。

無意識に、ひしひしとそれを感じていた。16歳の少年にとってそれはとても、無意識に悲しいことだった。

しかし、自分はいったん好きになったものには一途というか、真面目なところがあり、ロックを聴くのもたいへん真面目だったと思う。だから自然と映画もたくさん観るようになった。なぜなら映画とロックはとても近いところにあって、ある時期は共闘していたくらいだったから。どちらも好きな人ならお分かりだろうが、ライブ映像にしろ、ドキュメンタリーにしろ、劇映画にしろ、ロックについての映画はたくさんあるし、直接ロックを描いたものでなくとも、観ているとロックと同じような感覚を覚える映画というのもたくさんある。つまり、「ロック映画」である(そのまんまじゃないか)。

ロック映画は浴びるように観た。当時、封切公開されたもので印象深いのは、やはりキャメロン・クロウの『あの頃ペニー・レインと』だ。そしてそれに比べればはるかに語られる機会が少ないが、同時期の『スティル・クレイジー』というイギリス映画もとても好きだ。

どちらも70年代のハードロックの時代を描いているところが共通している。このふたつは、劇場に観に行けて本当によかったと思う。当時、特に好きだったのは60年代のロックと70、80年代のパンクやニューウェイブだったので、70年代のモロなハードロックはダサい音楽だと思っているところがあったが(今は好きです)、それでもこのふたつの映画にはとても熱い気持ちにさせられた。どちらも随所にロック好きの琴線をくすぐる小ネタがちりばめられていて、それをちゃんと分かって見られることが、当時とても嬉しかったのを思い出す。周囲のクラスメートが知らないかっこいい世界を、おれは知っているんだ。と映画館の暗闇の中でひとり勝手に誇らしい気持ちになったものだった。

*

『あの頃ペニー・レインと』の監督キャメロン・クロウは音楽ジャーナリスト出身であり、主人公のモデルは自分自身である。母親の買った服を着てるようなロックオタク少年が、ミュージシャンとの交流や、グルーピーの女の子への恋を通して、音楽ジャーナリストとして、そして男として成長していく、もうそれだけで百点満点な映画。主人公がギターにさわるシーンなんて一切ない。自分の分身が主人公みたいなものだった。これで感情移入できないわけがない。

舞台は70年代初頭。主人公は大学教授の母から高い知能を譲り受け、飛び級するくらいの天才児なのだが、姉と一緒に厳しい母の躾の元に生活している。お姉ちゃんはロックが好きな反逆少女。彼女は母親に嫌気がさしてある日ついに家を出てしまうのだが、主人公にロックのLPをたくさん残していく。主人公はお姉ちゃんのLPと、一緒に残された「解説」メモから、ロックに夢中になっていく。

このお姉ちゃんを演じるのが、いまをときめくズーイー・デシャネル。『500日のサマー』で文系音楽オタクを恐怖のどん底に叩き込む10年も前のことだ(この映画のDVDは恋愛映画コーナーでなくホラー映画コーナーに置かれるべきだろう)。デビューしたての初々しい姿で、もう画面に出てきた瞬間一目ぼれ。こんなお姉ちゃんがいたら、どんなによかったろうかと、16年たった今でもたまに妄想するくらいの衝撃を受けた。本作のヒロインは、主人公が恋に落ちる「ペニー・レイン」を演じるケイト・ハドソンであるが、個人的にはズーイーに比べればなんとも思わない。そのくらいのインパクトがあった。主人公がお姉ちゃんのメモを頼りに、蝋燭の明かりの中でザ・フーの「トミー」を聴くシーンは、映画館の中でぶるっと震えるくらい感動した。それまで「トミー」は難解な印象があって(なんせロックオペラだ)苦手だったけど、この映画を観てから大好きになった。

そしてこの映画で誰よりも重要な登場人物が、2014年に惜しくも亡くなった名優フィリップ・シーモア・ホフマンが演じる、音楽雑誌「クリーム」の編集長レスター・バングスだ。先輩ジャーナリストとして、いかがわしいショービジネスの世界に飛び込んだばかりの主人公にアドバイスしたり、相談に乗ったりする、メチャクチャだけどやさしい中年のオッサンなのだが、デブだし、いつも一人で汚い部屋の中にいるし(主人公との会話は出会いのとき以外、すべて電話である)、どうも冴えない、かっこいいとはいえない存在。そんな役をフィリップ・シーモア・ホフマンが演じるのだから、ある種の人間の琴線をこれでもかというくらいに揺さぶるのだ。そう、世界は、この映画のフィリップ・シーモア・ホフマンに涙を流す人間とそうでない人間に分かれるのだ!

……と言いつつも、実は最初に観たときはそんなにこの役は印象に残っていなくて、だんだん年を重ねて、見返すうちに、彼が主人公にかける言葉のひとつひとつが身に沁みるようになっていった。そして33歳になった現在では、彼こそがこの映画の主人公だと思っている。

ラスト近く、売出し中のバンドのツアーを取材していた主人公は、必要以上にバンドのメンバーと仲良くなってしまったことで、記事をどう書いたらいいものか、苦悩する。そしていつもの通り、レスターに電話をかける。以下は、レスターと主人公のやりとりである(拙訳)。

レスター 「あらら、友達になっちまったか。なあ、『友情』ってのはタダ酒みたいなもんなんだよ。奴らは、仲間意識で君を酔わせるのさ」

主人公 「うん、楽しかったよ」

レスター 「自分もクールになった気がするからな。でもな、君には会ったけど、君はクールな奴じゃないぜ!」

主人公 「それは分かってるよ」

レスター 「そりゃ、俺たちはダサい人間だからな! で、俺たちみたいな人間が女について頭を悩ます、世の中の芸術ってのはほとんどそのことについてなんだからな。見た目がかっこいい奴らは、根性なしさ。奴らは女をものにする、でも俺らのほうが頭がいい」

主人公 「すごく分かるよ。あなたが家にいてくれてよかったよ」

レスター 「俺はいつでも家にいるよ。だって、俺はクールじゃないからな」

このシーンを観ると、今でもみっともないくらいに涙してしまう。レスターの言葉は、「こちら側」の人間に対して、とても優しい。同じ境遇だった人ならわかるかもしれないが、勉強もスポーツもできない、とくに取り柄もない男子高校生として生きるのは、なかなかしんどいものがあった。そんな男子高校生に彼のことばは優しかった。そして優しいだけでなく、ダサくても誇りを持って生きろ、と背中をばしっと叩いてもらえた気がした。この映画のフィリップ・シーモア・ホフマンは、本当にかっこいいと思う。

そして、このとき彼のことをかっこいいと思ってしまったのが、結局今の自分のすべての始まりだったのではないかという気がする。だんだん成長していくにつれ、自分はステージでギターを弾いている人間よりも、自分の好きな音楽について探究し、今まで誰も知らなかったような素晴らしい音楽をどこかから探し出して、そのレコードをプレイするDJのほうがかっこいいと思うようになった。または、ある音楽や映画について、鋭い見識や深い愛情を持って、それらの素晴らしさを自分の言葉をもって世の中に広めていく人たち。

そういう人たちがやっていること、それは「創造」ではないのかもしれない。しかし、そこには強く純粋な「愛」がある。

そしてその純粋な愛を持って、何かが好きで夢中になっている人たちはほんとうに美しい。そして、強い。何かに夢中になる気持ちこそが、人間に未知なる世界に飛び込む勇気を与え、そして人類を発展させてきたのだ。なんてぼくまでレスター・バングスみたいなことを言ってしまった!

何でもいい。映画でも音楽でもアニメでも洋服でも、ビンのフタあつめでも何でもいい。何かに夢中になれるのはラッキーだ。何か才能や人を引き付ける魅力がなかったとしても、何かに夢中になっている人は、すべてを手にしたも同然だ。自分には、ずっと夢中になれる何かがあった。それは、とても幸運なことだったと思う。

素晴らしい演技を残してくれたフィリップ・シーモア・ホフマンに深く感謝したい。ありがとう、フィリップ・シーモア・ホフマン。安らかに。

『あの頃ペニー・レインと』

(2000年 アメリカ)

Almost Famous

監督:キャメロン・クロウ

出演:パトリック・フュジット、ケイト・ハドソン、ビリー・クラダップ、フィリップ・シーモア・ホフマン、ズーイー・デシャネルほか

DVD発売:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

●Information

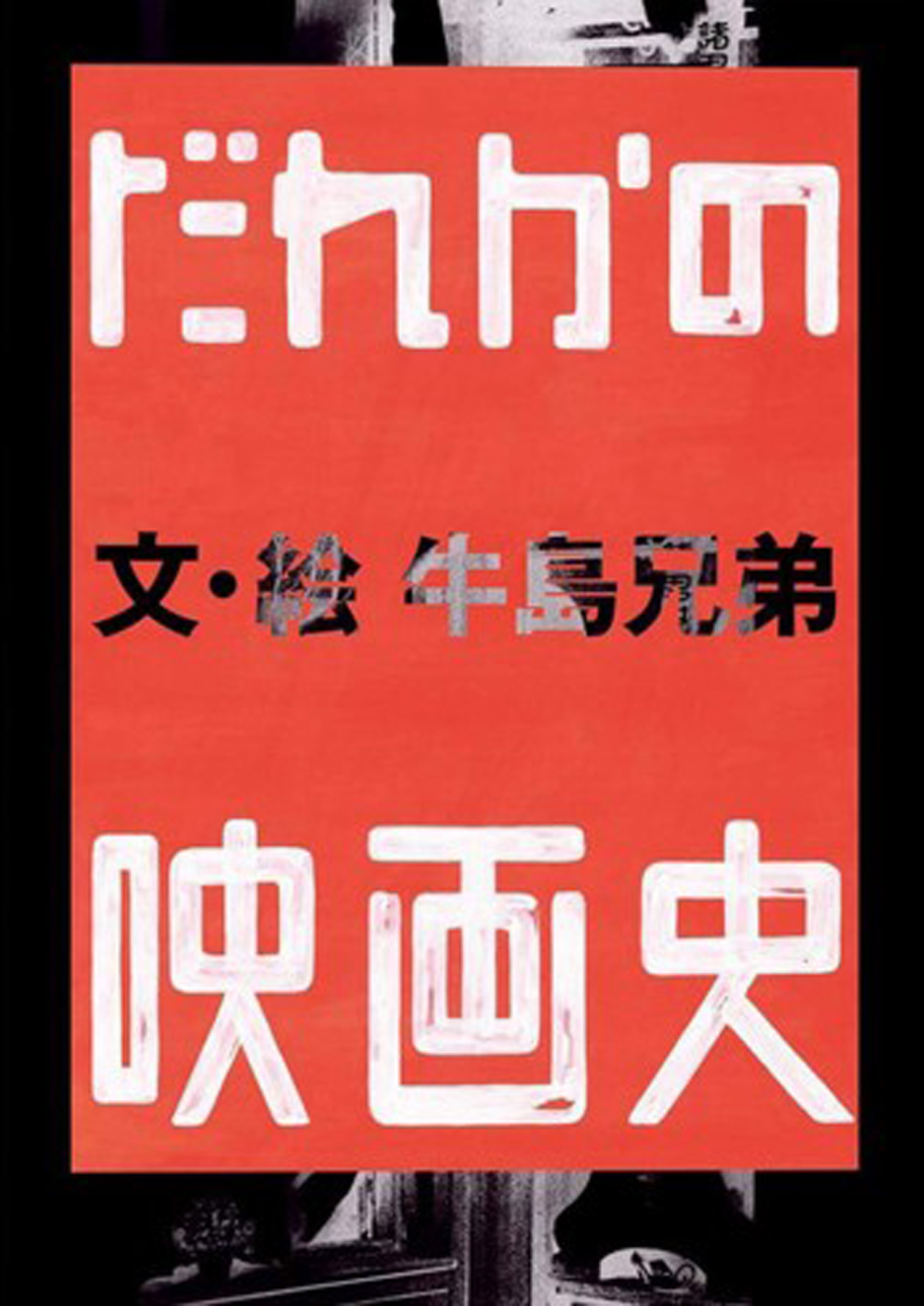

『だれかの映画史』

文・絵 牛島兄弟

体裁:B5判/52頁/オールカラー

価格:600円+税

販売店:

【東京】

下北沢 古書ビビビ/B&B

荻窪 Title

中野 タコシェ

高円寺 Amleteron

吉祥寺 百年

学芸大学 SUNNYBOYBOOKS

蔵前 H.A.Bookstore

【中部・関西】

名古屋 ON READING

京都 ホホホ座

大阪 Calo bookshop&cafe

【オンライン】

Lilmag

ほか、通販申し込み・詳細は「北と南」へ。

Twitter:@kita_to_minami

Facebook:https://ja-jp.facebook.com/northandsouthpublishing/

連絡先:kitatominami@〓.ocn.ne.jp(〓にspiceと入れる)

●Profile

牛島兄弟

牛島俊雄(うしじま・としお)

兄。昭和58年福岡県生まれ千葉県育ち。会社員をしつつノーザンソウルDJ。執筆では文芸同人誌「北と南」3号と4号に寄稿、シンコーミュージック刊「ノーザンソウル・ディスクガイド」に参加。

Twitter:@uCjima

牛島章雄(うしじま・あきお)

弟。昭和60年生まれ三度の飯よりデルタ・ブルース好き。現在第三作品集「裏地~姉ケ崎の果て(仮題)」を製作中。本屋タコシェにて「映画ポスター作品集」と「utsu isi ali」を絶賛発売中。嘘だと思って買ってください。何でも屋「We need you」で仕事募集してます!引っ越しから草取りまでなんでもやります。

Twitter:@euraxsuperricci